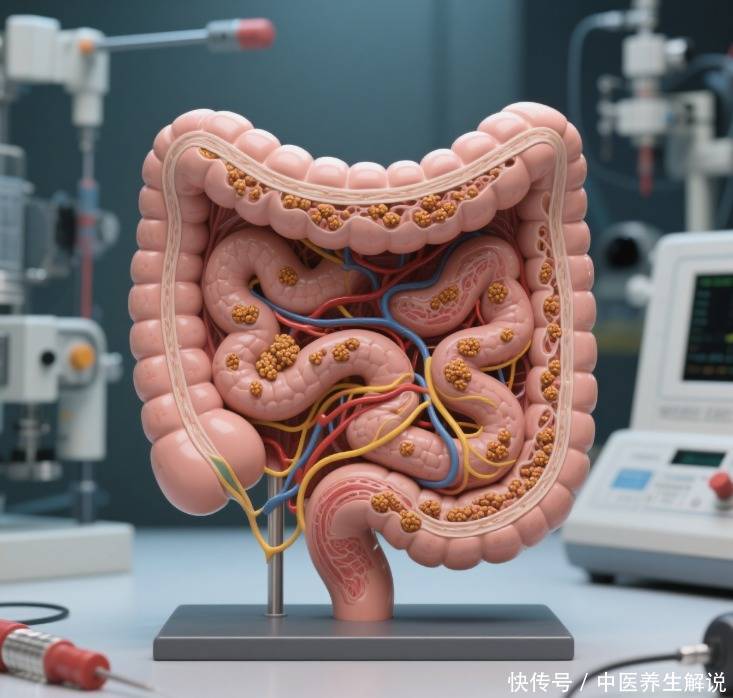

谈及“肠息肉”,不少人觉其陌生且遥不可及。实际上,它不过是肠道内壁滋生的小肉团。多数情况下,它安分守己、并无危害,然而部分会在悄无声息间发生改变。更易让人放松警惕的是,它在早期近乎隐匿无形,毫无显著迹象可循,于悄无声息间潜藏,令人难以察觉。即便偶有信号显现,也往往被视作寻常小恙,从而遭人忽视。今天就说清,哪些身体异常可能是肠息肉在 “提醒”,再聊聊检查误区和复查要点,帮你守住肠道健康。

这 2 种异常别轻视,可能是肠息肉的信号

这 2 种异常别轻视,可能是肠息肉的信号当肠息肉发展到一定阶段,身体会发出提示信号。这些信号既与排便状况无关,也和情绪波动无涉,因其隐蔽性,极易在不经意间被人们忽视错过。

肚子反复隐痛,位置不固定:没吃变质食物、没着凉,肚子却总时不时隐隐作痛。有时疼在左下腹,有时转到右下腹,痛感不强烈,像有根细线轻轻拽着,忍几分钟就好。很多人会归因为 “吃撑了”“累着了”,实则可能是息肉挡了肠道的 “路”。肠道蠕动时要推食物残渣前进,碰到息肉就会 “受阻”,进而引发轻微疼痛。若这种隐痛断断续续超 2 周,别硬扛,及时检查更放心。

体重莫名下降,食欲变差:未曾刻意节食,亦未增加运动量,短短一两个月,体重竟悄然下降5 - 6斤。用餐之际,往日的好胃口消失殆尽,即便面对钟爱的佳肴,也难提起兴致。别误以为是 “自然瘦身”,可能是息肉打乱了肠道的营养吸收。肠道是吸收营养的 “主力军”,息肉会干扰它的正常工作,蛋白质、维生素等没法被好好吸收,身体缺能量,就会消耗储存的脂肪,体重下降的同时,食欲也会变差。

“没不舒服”不代表没事,肠息肉常“隐身”

“没不舒服”不代表没事,肠息肉常“隐身”不少人觉得 “身体好就不会有肠息肉”,但医生临床中发现,很多患者早期没任何不适,等出现疼痛、体重下降时,息肉往往已长了不短时间,甚至有了不好的倾向。

为啥早期肠息肉没症状?肠道总长约 5-7 米,早期息肉只有芝麻或米粒大,像小石子落在宽马路上,既不影响肠道运转,也不刺激周围组织,自然不会让身体 “报警”。可这些 “无症状” 息肉会慢慢长大,像土壤里的种子悄悄发芽,等长到黄豆大甚至更大,才会出现各种异常。

部分年轻人存在认知误区,以为肠息肉是老年专属病症。但如今,30到40岁人群中,查出肠息肉的数量日益增多。此现象不容小觑,应引起大家足够的重视与警惕。年轻人常吃高油高盐外卖、熬夜刷手机、久坐不动,这些习惯会让肠道蠕动变慢、菌群失衡,给息肉生长创造了条件。所以不管年龄大小、有没有症状,定期检查都不能少。

肠息肉检查不是“查一次管终身”,复查频率有讲究

肠息肉检查不是“查一次管终身”,复查频率有讲究部分人做完一次肠道检查未发现息肉,便以为“往后无需再查”;亦有人切除息肉后便不再留意。实际上,这些想法皆为认知误区。肠息肉有复发可能,不同人群的复查时间,得按自身情况定。

普通人群:40 岁后每 5 年查一次:若家里没人得过肠息肉或相关疾病,平时也没不适,40 岁后建议每 5 年做一次肠道检查(如肠镜)。40 岁后肠道功能渐弱,息肉发病风险上升,定期检查能及时发现小息肉,尽早处理以降低风险。

有家族史人群:30 岁后每 3 年查一次:若父母、兄弟姐妹中有肠息肉或相关疾病患者,就属于高危人群,检查要提前到 30 岁,之后每 3 年查一次。肠息肉有遗传倾向,家族中有患者,其他人患病概率比普通人高不少,早检查、勤复查才能及时发现问题。

切除过息肉人群:按医生建议复查:若之前查出息肉并切除,也不能掉以轻心。复查时间听医生的:切除的息肉是良性,可能需每年查一次,连续查 2-3 年无问题后,再按情况延长间隔;若息肉有不好的倾向,复查会更频繁,可能每半年查一次,防止息肉复发或出现其他变化。

肠息肉本身不足为惧,真正可怖的是对其发出的信号置若罔闻,从而错失最佳的处理时机,任由隐患潜伏,贻害健康。平时多留意身体细微变化,定期做好检查,再养成清淡饮食、规律运动的习惯,就能让肠道远离息肉困扰,保持健康状态。

晟红网-线上配资平台-股票配资网平台-短线炒股配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。